1. 聲波是一種疏密波,聲波所造成的氣壓變化,稱為聲壓(sound pressure),通常在10^-5大氣壓以下。

2.人類最敏感的聲音頻率範圍約為2000-4000Hz,一般哺乳類能輕易聽到數萬赫茲的高頻。

3.在一個聲音中,分布於高頻的能量佔總能量的比例愈高,音色就愈亮。以母音來說,/e/比/u/來得亮,子音/s/比/f/來得亮。對許多樂器,音量愈大,音色通常就愈明亮。音色明亮跟音高無關,低音也可以具有明亮的音色。

4.如果一個聲音中有相當比例的能量分布於10kHz(1萬赫茲)以上,則其音量可能不僅僅是明亮,甚至會有點刺耳。亞洲許多樂器的音色都具有10kHz以上的諧音,例如京胡、梆笛、嗩吶。

5.成人外耳道長約2.5公分,正常情況下為一端開放一端封閉,管內可形成頻率約3kHz的駐波,這個頻率附近的聲波在外耳道會被放大。

6.高頻聲波引起耳蝸入口附近的基底膜產生振動,而低頻聲波能進入耳蝸深處,引起耳蝸頂部附近的基底膜振動。這個振動由基底膜表面的毛細胞感應,轉換成電訊號送入耳蝸神經。

7.耳聲放射(otoacoustic emission)就是內耳所發射出來的聲音,這些聲音非常微弱。耳聲發射可以分為自發性及誘發性兩種。雙頻化音耳聲放射:當頻率為f1與f2的高頻純音進入耳中,內耳可能會發出f2-f1與2f1-f2的低頻純音。可用來檢測耳蝸功能是否正常。

8.耳蝸神經核(chchlear nucleus)與上橄欖複合體(superior olivary complex)初步處理有關聲源方位的訊息。耳蝸神經核可根據傳入單耳的聲音頻譜來估計聲源的上下、前後;上橄欖複合體根據聲音傳入兩耳的時間差與音量差,來估計聲源的左右方位。

9.頻率跟隨反應(frequency-following response)是低頻聲波(<1kHz)在腦幹會引發一些神經元的同步週期震盪,造成同等頻率的腦波。原理是聲波的物理振動在耳蝸轉為電脈衝後,腦幹的神經元大致保留了聲波的時間訊息,其放電模式會跟隨聲波的頻率與相位。

10.雖然左側的聽覺皮質較傾向於處理語言訊息,右側聽覺皮質較傾向於處理音樂訊息,但是音樂與語言訊息都包含了聲音的許多特質,處理這些訊息需要左右兩側聽覺區的共同參與。

11.遺傳說與銘印說是互補的,在五歲至九歲的關鍵期施以絕對音感訓練,可以上基因所攜帶的潛能發揮出來,這個銘印很有可能會伴隨一生。

12.無論是描述「掌握一件事情」這種抽象的動作,或是描述「掌握一顆蘋果」這種實際的動作,聽者都會活化腦中的運動區。

13.在各種身體運動形式裡面,步態(gait)跟音樂的關聯特別密切,由走路或跑步所造成的動覺,便成了我們認知音樂所需的基模,甚至成為音樂分類的標準。

14.處理語言語法的腦區,也處理和聲的語法,且相關的腦電位相當類似,這項發現證實了語言與音樂的緊密關聯。

15.過於頻繁的高難度樂器演奏,也有它的黑暗面。需要精細動作技巧與重複練習的樂器演奏,可能會帶來局部肌張力不全症(focal dystonia),這種患者的患部,如:鋼琴家的手指,會逐漸不聽使喚,讓演奏生涯受到嚴重影響。

16.大腦皮質中,掌管運動功能的腦區主要位於額葉後區,掌管聽覺的腦區位於外側顳葉的上半部。

17.口頭再現(oral representation),就是將原本由樂器演奏的音樂改為口頭的念唱。學習音樂時可以先藉助哼唱,建立動作程式,掌握音樂的各種變化及情感內涵,再將口頭動作轉移至四肢上。跟看譜演奏比起來,這可以讓音樂的呈現變得更為靈活、更有情感。

18.神經學家發現,基底核、丘腦、皮質共同構成了一個有計時功能的神經網路,它可以類比為學習音樂者所使用的節拍器,能依照不同的情境調整拍速,產生拍子。

19.帕金森症患者無法辨別拍子,因為他們的基底核無法正常運作。患者的時間知覺也有異常,他們的「個人時間」往往跟實際的「鐘錶時間」有很大的差異。

20.半規管感知旋轉加速度,耳石感知直線加速度。前庭是非常原始的系統,就個體發育而言,前庭感覺是很早出現的感官。人類胎兒的內耳在第三週開始發展,第六週前庭神經便已經大致發展完成。

21.重低音會讓人跟著規律點頭,導致強烈快感,這樣的情緒反應可能牽涉到球狀囊(耳石器官之一)對於頭部垂直加速度與低頻聲波的偵測有關。

22.《黃帝內經》提到「七情」是喜、怒、憂、思、悲、恐、驚。西方學者著眼於臉部表情,提出六個基本情緒類別:快樂、悲傷、生氣、害怕、驚訝、厭惡,與古代中國醫者的觀點大致類似。

23.音樂治療中講究同質原則(equalizing principle),意義為配合當下的身心狀態來挑選具有同質性的音樂,例如暴躁狀態下應先聆聽稍微亢奮的音樂,而憂鬱狀態下應先聆聽悲傷的音樂,等到建立起音樂認同之後,再藉由音樂的轉折來改變心情。

24.由實驗推測音樂引發快樂、狂喜的方式似乎是訴諸直覺,閱聽者的感同身受會自動發生。引發悲傷情緒的方式較為複雜,有時需要藉由文字來理解具體概念或因果關係。

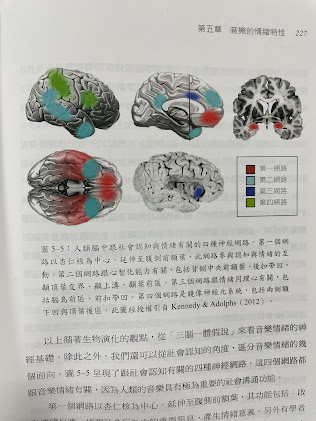

25.預設模式網絡的兩個核心為中央前額葉皮質以及後扣帶回皮質延伸至楔形葉(precuneus)的區域。預設網絡與內省、參照自我的心理活動、回憶、遙想等等有關。

26.社會性動物應該都有「陷入困境時尋求同伴協助」的傾向,演唱悲歌便是尋求社會支持的一種方式。

27.神經生理學家麥克林(Paul D. MacLean)提出「三腦一體假說」(triune brain hypothesis):最古老的是「爬蟲類腦」腦幹,主宰最基本的生命功能;再來是「古生哺乳類腦」邊緣系統,主宰生殖行為與社會行為中的動機、情緒;最後演化出的是「近生哺乳類腦」即新皮質,主宰知覺、運動、推理、語言等。

28.聽覺皮質受損可導致音樂形式認知的障礙,這種處理可以歸類為音樂的知性面。而音樂的感性面,亦即音樂情緒的體驗,則必須仰賴邊緣系統;倘若該部位受損,雖然音樂形式的理解不受影響,但可能無法感受音樂中的情緒。

29.聆聽音樂時,聽者腦中的尾核在預期即將體驗情緒顛峰時活化,而當情緒顛峰真正抵達時,活化區轉移到伏隔核(nucleus accumbens),尾核及伏隔核都屬於以多巴胺為神經傳導物質的邊緣系統。

30.大翅鯨是海洋中相當酷愛舞蹈與歌唱的物種,又稱座頭鯨。「座頭」原指江戶時代一種階級較低的盲官,擅長音樂。

31.人類的音樂仍然有些獨門特徵是動物所沒有的,那就是音階與拍子。動物的音樂幾乎沒有音階與拍子,即使有些靈長類對打擊樂較為擅長,牠們卻無法偵測出音樂中的穩定拍子。

32.血管加壓素在動物身體中的主要作用,是控制尿所排除的水量,不過它也有類似於催產素的功能,調控個體跟親友之間的情感聯結。

心得

本書精實,介紹不少音樂與中樞神經的關聯。目前此類的研究資料大多以fMRI的資料為主來分析,不過fMRI也不盡可信,剛好前面讀到有學者故意對死魚做fMRI也有反應,所以對於何種動作造成哪裡的腦葉反應我大多是看過而已,沒有特別記憶。儘管如此,本書內容還是相當豐富。對於不少問題有提出科研答案,如人耳為何對2000-4000kHz最敏感,這與耳道長度有關;「聽覺-運動反餽」的說明也讓我恍然大悟,我們在演奏時聆聽自己所演奏出來的樂音,這其實也會同時發送訊號至運動及前庭系統,所以會有身體跟著擺動是正常的。而身體的擺動也有回饋至聽覺,相輔相成。所以我之前學習盡量坐正不動,其實是不對的,這會減少反餽,甚至是耗費認知資源去抑制反餽,都會造成學習不佳。

另外相當有趣是,本書耗費相當的篇幅在說明相對音感比絕對音感更為重要,並列舉絕對音感的壞處,可能會造成樂句理解不佳。絕對音感的大腦活動近似於我們看到個別的文字,而相對音感類似我們看一整句的句子,大腦的活躍區也類似。太過重視絕對音感可能會不利於理解整首曲子。我認為作者是合理的,除了安慰缺乏絕對音感的人之外,更有證據說明其實有絕對音感,並不一定就對音樂學習較好,或是能較佳的表達曲子的意境。後天的練習仍然是最重要的。

本書內容相當豐富,不過也有相對的缺點,即每節開頭開場白一下,就開始介紹某篇論文的發現,所以看起來還是像在唸論文大集合,仍有生硬感。同樣科普類的《癌症》一書就不會有此感覺,全書篇幅更長,但讀起來流暢舒服,科普作者的筆力不同還是有差。最後一圖重要附上。

沒有留言:

張貼留言